di Claudio Stefano Tani

di Claudio Stefano Tani

La giurisprudenza si adegua sempre a fatica ai capovolgimenti dei principi fondamentali, tende spontaneamente a continuare ad ispirarsi all’ideologia del periodo precedente, anche se questa è già negata dal nuovo sistema nel momento in cui le sentenze sono emesse. Non è possibile attribuire in assoluto una decisione all’orientamento ideologico di un singolo magistrato, ovvero ai magistrati di una certa sede giudiziaria. Alcune decisioni si presentano come sintomi di transizione verso il nuovo ordinamento. Questo avviene perché nessuna ideologia muore senza lasciare residui e quella nuova non si afferma all’improvviso su una tabula rasa.

Due studi eseplari – Una preziosa ricerca degli anni sessanta dell’Istituto lombardo di studi economici e sociali, realizzata con il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche, raccolta nel volume edito da Laterza nel 1970 “Valori socio-culturali della giurisprudenza” venne dedicata all’analisi di oltre duemila decisioni edite sulle riviste giuridiche, suddivisa in tre periodi della storia italiana (1905-15, 1925-35, 1950-68) messi a confronto. Lo scopo era analizzare, attraverso il linguaggio delle sentenze, gli orientamenti assunti dai giudici nell’applicazione delle norme di legge che regolano i rapporti sociali: il lavoro, l’etica familiare e il buon costume; materie che si prestano per accertare il grado di adesione del giudice all’ideologia trasfusa nelle leggi che è chiamato ad applicare, nel confronto con l’ideologia del sistema legislativo precedente.

L’analisi venne svolta da magistrati colti che avrebbero assunto un ruolo significativo nella storia della magistratura italiana, non valorizzato come avrebbe meritato nel discorso pubblico: Maria Cristina Celoria, Roberto Odorisio, Generoso Petrella e Domenico Pulitanò, accompagnati dal Presidente del Tribunale di Milano Luigi Bianchi d’Espinosa e con la premessa di Dino Greco.

Questo prezioso lavoro seguiva all’importante studio di Ezio Moriondo su “L’ideologia della magistratura italiana”, pubblicato tre anni prima nella stessa collana dell’Editore Laterza, con prefazione di Renato Treves; una ricerca dell’Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell’Università di Milano, anch’essa realizzata con il contributo del CNR, promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sorto a Milano nel 1948 e con il contributo della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Era l’epoca in cui i due importanti istituti di credito milanesi, la CARIPLO guidata da Giordano Dell’Amore e la Banca Commerciale Italiana guidata da Raffaele Mattioli, il “banchiere umanista”, gareggiavano nel sostenere la cultura italiana.

Gli studi si concentravano sull’espressione “ideologia della magistratura” sotto due punti di vista: il Moriondo sull’ideologia specifica professionale “orientata all’organizzazione e all’integrazione del corpo dei magistrati e alla determinazione del loro compito nella società” (dalla prefazione di Treves) ; la seconda ricerca collegiale mirata invece sui valori etici, sociali e culturali di ordine generale che conducono i magistrati a prendere posizione di fronte a istituti e a norme di legge penali e civili particolarmente significativi.

L’analisi storica non fu condizionata da elementi valutativi pro o contro e neppure meramente descrittiva; si trattò di un’analisi scientifica di tipo finalistico (concatenazione tra mezzi e fini) e di tipo deduttivo, muovendo dal postulato della “sovranità” del potere giudiziario per come si esplica attraverso l’indipendenza funzionale e l’autonomia del giudice e del pubblico ministero. Venne confermato che in condizioni di stabilità politica e sociale i valori espressi nelle sentenze sono gli stessi tradotti nella norma di legge e non quelli del giudice. La discrezionalità più o meno ampia nell’applicazione della norma può dipendere dalla norma stessa che si presta a una certa larghezza di interpretazione. Nessuno scandalo quindi se in tali casi, più frequenti quanto più i processi sociali sono complessi e conflittuali, accade che l’orientamento ideologico e l’attività integratrice dell’interprete diventano la base per la decisione.

Il periodo liberale –Per quanto riguarda il periodo precedente alla prima guerra mondiale l’orientamento ideologico delle decisioni era in linea con i valori della società dell’epoca. L’ossequio formale alle libertà individuali proprio del regime monarchico-liberale era quello dell’ideologia conservatrice “di classe” dei giudici provenienti dalla borghesia, che consideravano lo sciopero come un fenomeno sovversivo “che lo Stato tollera” e le dottrine socialiste che cominciavano a diffondersi come “biasimevoli concetti politici”; non mancarono isolate sentenze che riconoscevano nei fermenti del movimento operaio “un ideale sociale, materiato di fraternità e solidarietà”. Si era passati dal decennio reazionario di Pelloux all’epoca giolittiana, ma le sentenze testimoniavano ancora una persistente adesione all’ideologia al tramonto del periodo precedente.

Il ventennio fascista – L’indagine sul periodo fascista mise in evidenza numerose sentenze con le quali i giudici opposero resistenza al fascismo, non soltanto contro il riconoscimento del PNF quale organo dello Stato e della Milizia fascista quale forza armata. Due esempi: una sentenza della Cassazione del 1924 in materia di resistenza a pubblico ufficiale in cui si affermava che è “elementare in un regime di civile libertà” il principio secondo il quale è legittima la resistenza ad atti arbitrari e illegittimi della pubblica autorità e un’altra del 1925 in cui si escludeva che costituisse reato di vilipendio al governo il grido “abbasso Mussolini!”.

L’adesione al fascismo fu meno ampia di quanto ci si potrebbe aspettare. Come ricordava Bianchi d’Espinosa, vi furono resistenze, “talvolta caute, talvolta più coraggiose”, ma sempre espressione di un “antifascismo di destra”. Nel complesso i giudici non avevano in mente di opporsi al fascismo da posizioni democratiche, non erano progressisti, ma conservatori liberali difensori della monarchia costituzionale e dello Statuto albertino. La materia del lavoro suscitò l’opposizione giudiziaria al sistema corporativo del fascismo da posizioni liberali, sempre dalla parte della libertà assoluta del datore e senza alcuna apertura sociale. Non mancarono sentenze “abnormi” nelle quali il giudice si dilungava nella motivazione con argomenti estranei al caso deciso, manifestando un orientamento in adesione al regime; in alcuni casi l’intento, con questo tributo, era di riceverne riconoscenza e merito e in altri di far digerire al regime decisioni che si temevano sgradite.

Ovviamente il fascismo non si fidava dei magistrati e quando voleva garantirsi politicamente una sentenza in un certo senso, faceva in modo che il processo fosse affidato a giudici “allineati”. Il processo Matteotti con il pretesto della “legittima suspicione” fu dirottato a Chieti e affidato a magistrati prescelti allo scopo. Il mezzo peraltro è stato utile anche dopo la guerra. Nel 1947 all’inizio degli anni del “lungo armistizio”, come Salvatore Lupo definì il periodo 1946-1960, il processo per la strage di Portella delle Ginestre avvenuta il 1° maggio, pochi mesi prima dell’entrata in vigore della Costituzione, fu trasferito a Viterbo e molti decenni dopo il processo per la strage di Piazza Fontana fu trasferito a Catanzaro.

La Repubblica democratica -Dopo la Liberazione seguì un periodo (1945-1947) di “vuoto normativo” in attesa della fine dei lavori dell’Assemblea costituente e della definizione dei nuovi principi fondamentali “in gestazione”, ma non ancora positivi.

Il terzo periodo riguardò l’ordinamento democratico repubblicano instaurato con il varo della Costituzione. Lo studio guidato dal Presidente Bianchi d’Espinosa esaminò due decenni (1948/1968) in cui la maggior parte delle leggi (si pensi al codice di procedura penale e alla legge di P.S.) era ancora quella del fascismo e la maggior parte dei precetti costituzionali non era ancora stata tradotta in norme di legge. Il giudice era di nuovo nella condizione di dover scegliere tra il sistema concettuale dell’ordinamento precedente e quello del nuovo ordinamento. La Costituzione imponeva un cambiamento radicale e vi fu una forte contrapposizione tra le due tendenze, quella che sosteneva il valore precettivo e l’immediata applicabilità delle disposizioni costituzionali e quella che invece ne sosteneva il valore meramente programmatico.

Nel diritto del lavoro, per esempio, soltanto dalla metà degli anni cinquanta si assistette all’adozione da parte della giurisprudenza di merito, confermata in seguito dalla Corte costituzionale (sent. 156/1971), dell’interpretazione sempre più liberale dell’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore “a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. L’attività integratrice dei giudici fu quindi essenziale.

L’argomento di questi anni, per rimanere in tema di diritto del lavoro, è quello del salario minimo, che (lo chieda l’Europa o meno) è una strategia difensiva in ritirata, subìta nel contesto di un sistema economico in cui la competizione si esprime sul basso costo del lavoro e dopo decenni di concertazione e austerità che hanno inferto un durissimo colpo alla credibilità della contrattazione collettiva. La legislazione sul lavoro dagli anni novanta ad oggi è attribuita alla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” con l’avvento delle tecnologie informatiche e della “globalizzazione”. Il nuovo diritto del lavoro ha messo al centro la “flessibilità”, con le sue varianti: lavoro intermittente, ripartito, accessorio, contratti di formazione-lavoro, a tutele crescenti, deregulation pura o contrattata. Abbiamo assistito alla caduta verticale del sistema di garanzie economiche e giuridiche conquistate nel decennio 1970/1980; garanzie interne al rapporto di lavoro (p.es. disciplina del cambiamento di mansioni) e nei licenziamenti, che hanno subìto, con debolissime reazioni, un attacco ideologico, che le ha relegate alla marginalità.

Le sentenze della Corte di cassazione dell’ottobre 2023 sull’applicabilità diretta da parte del giudice di un salario minimo e tutti i commenti precedenti e successivi sono giustissimi, purché accompagnati dalla consapevolezza che le modifiche profonde ricordate hanno prodotto una mutazione “ideologica” del rapporto di lavoro, con un’operazione distruttiva della base portante non soltanto dell’art. 36, ma anche di tutte le altre norme di legge ordinaria come quelle sulla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, sui diritti e i doveri di lavoratori e datori di lavoro, su sciopero, serrata e libertà sindacali.

Comunque non soltanto nel diritto del lavoro, ma in ogni materia, il giudice oggi ha davanti a sé un problema di confronto tra i propri valori socio-culturali e la nuova realtà sociale più radicale che in passato; il che ha posto in discussione, con intenti strumentali e con un linguaggio di sfida, gli stessi fondamenti concettuali dell’autonomia e dell’indipendenza da ogni altro potere.

Tornare ai “fondamentali” – L’essenza dell’autonomia e dell’indipendenza funzionale del giudice – Lo scopo dell’interpretazione (Salvatore Pugliatti e Angelo Falzea, I fatti giuridici, 1945, Ed. Giuffré, 1996 con prefazione di Natalino Irti, cap.VI, p.171 segg.) è di ricercare, attraverso l’analisi delle espressioni con le quali si è manifestata, la volontà che costituisce il contenuto della legge. L’art.12 delle disposizioni preliminari pone in rilievo l’intenzione del legislatore e l’art. 14 sancisce il divieto dell’analogia in materia penale, mentre l’art. 1362 C.C. richiama la comune intenzione delle parti contraenti. La legge, a differenza dei contratti, non è destinata a perseguire un interesse particolare del legislatore e a operare nell’ambito di chi l’ha formata, ma è destinata all’esterno, a valere erga omnes.

La cosiddetta mens legis, come ricordava Pugliatti, è cosa ben diversa dall’intenzione di coloro che materialmente l’hanno predisposta e approvata, perché la legge una volta approvata ha una sua portata che prescinde dall’intenzione del legislatore e dalla cosiddetta “volontà popolare”, che Il legislatore conclama, ma che tutt’al più potrebbe soltanto “presumere” di esprimere, non essendone il depositario assoluto e incontestabile; per di più, e per fortuna, svincolato in virtù dell’art. 67 della Costituzione, che mette il legislatore non soltanto come corpo legislativo, ma come singolo parlamentare di fronte solo a sé stesso e alla propria deontologia politica e professionale.

È quindi lo studio della portata “obiettiva” della legge il nucleo insostituibile dell’attività interpretativa del giudice, che ha di per sé una funzione creatrice il cui risultato deve essere quello di permettere al destinatario della decisione e ai consociati la conoscenza della norma, intesa come rapporto tra fini e mezzi. La ragione giustificatrice della norma, nel momento della decisione dei casi, costringe anche il più inflessibile formalista, se intellettualmente onesto, a un compromesso, a cercare l’equilibrio tra sistemi di giudizi di valore (etico, filosofico, sociologico, economico ecc.).

Questo accade perché se la norma è sempre la stessa, sono i fatti che cambiano. La realtà normativa da sola non può essere lo scopo della norma, perché la norma “non può essere scopo di sé stessa”. (R. Sacco, Il concetto di interpretazione del diritto, 1947, Ed. Libreria Scientifica Giappichelli, p. 50). Rodolfo Sacco nella prefazione ricorda che “la sussistenza stessa dell’atto interpretativo è condizionata dall’intervento della cultura storica filosofica e linguistica, e dal senso sociologico ed etico dell’interprete”. In Italia la lezione di Salvatore Pugliatti e di Rodolfo Sacco era stata preceduta dagli studi di Norberto Bobbio (L’analogia nella logica del diritto, Torino 1938), di Massimo Severo Giannini (L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria generale dell’interpretazione giuridica, Milano, 1939), di Gino Gorla (L’interpretazione del diritto, Milano, 1941) e di Francesco Carnelutti, (Metodologia del diritto, Padova,1939 e Teoria generale del diritto, Roma, 1940).

Non si pretende che tutti i parlamentari o ministri abbiano letto le opere ricordate, ma chi per responsabilità di governo amministra la giustizia non può per motivi politici negare l’indipendenza del giudice e del pubblico ministero proprio nel cuore della loro funzione.

Efficienza contro conoscenza, una contrapposizione pericolosa – Oggi quanto sin qui ricordato è invece in discussione. Si pretende che il giudice decida nell’indifferenza assoluta a qualsiasi valore socio-culturale. È diventato di moda invocare il ricorso all’intelligenza artificiale, che è quanto di più regressivo si possa immaginare nelle discipline umanistiche.

Il nodo politico strategico dell’uso dell’IA nelle discipline che hanno a che fare con i fenomeni sociali, filosofici, storici, psicologici (la giurisdizione, va da sé, è particolarmente esposta) è quello di instillare la convinzione che per governare la società non ci sia modo di sottrarsi alla mediazione digitale, egemonizzata da pochi monopolisti che possiedono le strutture e decidono le strategie comunicative, generando uno stato di coscienza collettiva di rassegnazione, lasciando fuori il mondo reale che però là fuori continua ad esistere.

Il presupposto sul quale si fonda l’IA non è la replica dell’intelligenza “biologica”, ma quello che da sempre il capitale sviluppa nell’organizzazione del lavoro, ossia scomporre i processi produttivi in operazioni elementari misurabili secondo standard e modelli predefiniti in base ai quali si prendono decisioni. È un sistema che esclude chi non si adegua (proprio come l’operaio di “Tempi moderni” di Chaplin), che utilizza i miliardi di dati immagazzinati, anche linguistici, per produrre di più, per velocizzare decisioni, ma senza l’intervento critico-valutativo dell’uomo. Insomma efficienza contro conoscenza.

La cultura, che dovrebbe essere intesa come complesso di esperienze spirituali e realizzazioni artistiche e scientifiche, è ricondotta a un processo produttivo qualsiasi. L’istruzione in ogni campo ha assunto caratteri aziendali e serve solo a preparare al mercato. I risultati si vedono. “Competition is competition. Francesco De Sacntis non passerebbe oggi oltre le aste della carriera accademica: non ha scritto in inglese! Non ha articoli sulle riviste di fascia A!”. (conclude amaramente Mario Isnenghi, Autobiografia della scuola – Da De Sactis a Don Milani, Il Mulino, 2025). La scuola non è più un luogo culturale di rinnovamento sociale, ma un campo di battaglia di ideologie contrapposte, tra istruzione liberal e reazione difensiva e identitaria, in un gioco a somma zero dove l’unica sconfitta è la cultura.

Il lavoro del giudice, come dell’avvocato, dell’insegnante, maestro elementare o professore universitario, è un lavoro che genera contenuti, rifiuta la frammentazione a una serie di operazioni elementari. La decisione giudiziale non può essere affidata alla mera sommatoria e scomposizione acritica di “precedenti”. Scrivere una sentenza non è come assemblare un mobile IKEA.

Se questo sistema prevarrà gli effetti sull’esercizio della giurisdizione saranno gravi. Mi riferisco ovviamente al concetto di interpretazione del diritto e di discrezionalità dei giudici e non all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il solo ambito spettante al Ministro della giustizia (art. 110 Costituzione). La struttura organizzativa della giustizia è in crisi da decenni con pesanti ripercussioni sulle esigenze reali (funzionali e umanitarie) del sistema; si pensi alla cronica insufficienza di risorse economiche, ai ritardi nella formazione del personale tecnico e ausiliario; oppure all’espansione abnorme della magistratura “onoraria” (in servizio attualmente circa 6.500 magistrati onorari) in contrasto con la facoltà attribuita, soltanto in via di eccezione, dall’art. 106, II comma della Costituzione; “operatori della giustizia” non togati ai quali sono state affidate questioni un tempo di naturale e indiscutibile competenza del giudice professionale.

Studiare solo diritto non basta per pronunciare diritto. La giurisdizione di fronte alla sfida dei governi: un concetto primitivo di sovranità – Il giudice, l’avvocato e il pubblico ministero per interpretare la legge non possono fare a meno di scienze come la storia, la filosofia, la sociologia, la psicologia, l’economia politica, la scienza delle finanze. Per studiare, capire e pronunciare il diritto, non è sufficiente studiare solo il diritto con qualche spolverata di cultura varia, perché il diritto non è mai soltanto diritto. Le altre scienze svolgono una funzione essenziale, anche se indiretta e non autonoma, nel processo interpretativo. La formazione culturale dei giudici è intrecciata alla loro vita, alle relazioni sociali e professionali dei luoghi da cui provengono e delle sedi ove lavorano. Le aule giudiziarie riflettono la società, sono luoghi dai quali passano storie di affermazione, come più spesso di emarginazione e sconfitta. Oggi questa interazione è apertamente contestata dal Governo, che mette in discussione la legittimità stessa dell’atto interpretativo dei fatti giuridici e della legge da parte del giudice e il concetto stesso di interpretazione del diritto. Se una tale idea prevarrà sarà la sconfitta più grave del diritto. Due esempi su due tematiche attuali fortemente connesse forse aiutano a chiarire l’affermazione.

Il proletariato industriale numeroso e cosciente che aveva caratterizzato il processo economico del dopoguerra, con conquiste di grande significato culminate nella legge sulla giusta causa nei licenziamenti e nello Statuto di lavoratori, non c’è più. Al suo posto c’è una “moltitudine” decomposta, espressione del passaggio ad una economia globale in cui vige la frammentazione su scala internazionale dei soggetti della produzione. Toni Negri giustamente osservò che “La forza del padrone è tutta volta a impedire che dalla moltitudine rinasca la classe. Che dalla moltitudine risorga la forza politica organizzata propria di un individuo sociale.” (A. Negri, Da Genova a domani. Storia di un comunista, Ponte alle grazie, 2020, p.432). Il rischio dei prossimi, sacrosanti, referendum è che chiamano al voto questa moltitudine dispersa, senza una forza politica organizzata che abbia voluto esercitare la propria influenza per prevenire la svolta restauratrice.

Da un altro fronte, l’immigrazione non ha portato da noi eserciti in armi da fermare sul bagnasciuga a difesa della Patria, in nome di un’interpretazione primitiva di “sovranità” sul territorio, ma nuove povertà (i detriti del capitale) e aumentato un sottoproletariato (la moltitudine di cui parlava Toni Negri) spinto alla concorrenza contro il tradizionale proletariato industriale, il quale, non dimentichiamo, è stato a favore del colonialismo finché ha potuto condividerne i vantaggi e oggi è lasciato da solo a subire tutte le conseguenze negative delle crisi. Entrambi, vecchi e nuovi proletari, senza una nuova organizzazione politica stabile non potranno mai fare da contrappeso alla forza di un dominio capitalistico del tutto nuovo, e abbandonati all’isolamento diventeranno fattori di pericolosa “decomposizione” della società.

L’immigrato, L’ospite straniero al quale Renato Rordorf dedica un capitolo di Magistratura Giustizia Società (Caocci Editore, Bari, 2023, p.57 e segg.), oggi non è soltanto indesiderato, ma è un nemico. Chi è oggi il barbaro si chiede l’Autore? Lo straniero in fuga da guerre, da disastri ambientali, dall’accaparramento della sua terra e chiede asilo, o il paese che gli nega di mettere piede sulle sue spiagge? Virgilio, ricorda Rordorf, esorta chi nega l’accoglienza e la salvezza a temere gli dei: memores fandi atque nefandi (Eneide, I, versi 549 e segg.). È ovvio che l’archetipo risalente alle origini storiche della civiltà mediterranea è di un altro mondo. Ma la portata storica del fenomeno di questa epoca non si risolve con la repressione, mettendo al bando ad ampio raggio, come fa il cosiddetto decreto sicurezza, ogni concezione liberale del diritto e del processo penale da Beccaria in poi. Quale risultato di lungo periodo si può pensare di ottenere con le esternalizzazioni? O con l’invenzione ipocrita della classifica di “paesi sicuri”? O peggio con l’omissione dolosa o colposa, o la banale negligenza ostacolando il soccorso in mare?

Si arriva sempre al nocciolo duro del ruolo del giudice, titolare di un potere che non può essere indifferente alle vicende storiche e umane.

Una nuova “coscienza razziale”? – Le trasformazioni che il fenomeno migratorio globale produce, ovviamente, non presentano soltanto problemi sociali acuti di concorrenza e di sfruttamento nel mercato del lavoro, ma anche nuovi problemi di scienza politica, di filosofia sociale; basti pensare a questioni come il diritto di asilo, di protezione internazionale, il diritto di cittadinanza, lo ius soli, l’interazione culturale, l’integrazione scolastica e la libertà di insegnamento, la libertà di culto, la condizione morale e sociale della donna, l’etica familiare; tutti problemi che prima o poi finiscono nelle aule dei tribunali.

Il Gran Consiglio del Fascismo in seguito alla conquista dell’impero aveva risolto la questione con la Dichiarazione della razza, affermando “l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale… Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale”. Sostituiamo le parole “problema ebraico” con “problema dell’immigrazione”. Non siamo poi così lontani dalla necessità, rielaborata, di una nuova coscienza razziale come elemento di differenziazione sociale. E dov’è quel giudice onesto intellettualmente che dovendo decidere un caso nelle materie ora menzionate non farà i conti con i propri valori socio-culturali?

Qualunque sia il punto di vista dal quale si osservano, si tratta di trasformazioni sociali che obbligano il giudice a confrontare la propria ideologia nel nuovo contesto sociale. Negare il problema è pura e semplice ipocrisia. Voler domare l’indipendenza interpretativa di giudici e pubblici ministeri è una pretesa reazionaria. Poi ci sarà sempre qualcuno che, come i professori che giurarono fedeltà al fascismo, digerirà il rospo. C’è sempre qualcuno che si converte o si squaglia.

Marx incontra Dante – Poiché i governi accusano i magistrati di decisioni ideologiche, forse è opportuna una parentesi. L’ideologia non è sempre “falsa coscienza”, come vogliono farci credere, compresi alcuni transfughi di classe, quelli che “ideologicamente” sentenziano la “fine delle ideologie”. L’ideologia è un elemento costitutivo e costruttivo della vita sociale, come tale non vincola soltanto la prassi politica (si rileggano Gramsci e Lukàcs), è una forza reale che può cambiare la realtà. Le ideologie sono sistemi di valori dinamici. Engels in una lettera a Bernstein del 2 novembre 1882, riferisce che Marx per opporsi ai luoghi comuni di chi voleva rinchiuderlo nel dogma aveva scritto al genero Paul Lafargue “je ne suis pas marxiste”. Marx da grande umanista voleva evitare il rischio di subordinare gli avvenimenti storici a un sistema di valori intoccabile. Le idee infatti non sono una questione “teoretica”, ma una questione molto “pratica”. Gramsci usò il termine “filosofia della prassi” non solo per aggirare la censura del fascismo, questo era l’espediente formale, ma per prendere le distanze dal dogmatismo “marxista-leninista” sovietico.

L’ideologia agisce, in quanto prassi, come motore di un avvenire sperato; in tal senso, quando si diffonde nella società, è come la fede per il credente. E in questo si esprime la sua forza. A San Pietro che su preghiera di Beatrice lo esamina intorno alla fede cattolica Dante risponde: “fede è sustanza di cose sperate – e argomento de le non parventi; – e questa pare a me sua quiditate” (Paradiso, XXIV, 64-66).

San Pietro, soddisfatto della risposta, approva. La “sustanza”, la concretezza di quel credere non è soltanto un concetto, ma “moneta” da spendere nel mondo. E della perenne attualità di Dante si accorge proprio Marx, che nel Capitale si appunta sulla straordinaria modernità della “concretezza” di quella fede e su un verso successivo dello stesso canto del Paradiso (XXIV, 81-84), citandolo in italiano, e testualmente scrive: <<la merce, insieme alla sua forma “reale”, per esempio ferro, può avere nel prezzo la forma ideale di valore, cioè forma “immaginata” d’oro, ma non può essere allo stesso tempo realmente ferro o realmente oro. Perché abbia un prezzo è sufficiente “equipararle” oro immaginato. La si deve “sostituire” con oro, perché essa renda al suo possessore il servizio di un equivalente generale. Se il possessore del ferro si presentasse per esempio al possessore di una merce mondana, e gli facesse presente il prezzo del ferro che è “forma di denaro”, il mondano gli risponderebbe come San Pietro rispose in Paradiso a Dante che gli aveva recitato “la formula” della fede: ……” Assai bene è trascorsa – D’esta moneta già la lega e ‘l peso, – Ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa.” >>. (Marx, Il Capitale, lib. I, sez. I, cap. 3, I: Misura dei valori. p. 96 – cit. da Divina Commedia, Commento a cura di Carlo Ossola, Marsilio, 2021, p. 941).

La lega è la sustanza e il peso è l’argomento, cioè il modo di conoscere la fede e di sfruttarla nella vita mondana. Anche l’ideologia, come la fede per il credente, è quindi moneta, sostanza e argomento, non una questione teoretica, ma molto pratica. Con l’ideologia si possono sostenere propositi di umanesimo, di giustizia, di solidarietà, di riscatto e di emancipazione, come di violenza inaudita e di dominio, di discriminazione e di sterminio. Ma nessuna attività umana che comporti esercizio di un potere, compresa quindi la giurisdizione, è immune dalla forza delle ideologie che resiste ben oltre il tempo in cui una prevale sull’altra.

Non c’è un’ideologia della magistratura associata – La battaglia dell’ANM, quando è all’insegna della Costituzione per salvaguardare il massimo di autonomia e di indipendenza, è una battaglia contro l’imposizione del ruolo del magistrato rinunciatario rispetto ai propri valori socio-culturali e mero esegeta, rigido e indifferente applicatore delle leggi, come un qualsiasi burocrate in attesa delle circolari interpretative del Ministero; ma non è una battaglia per affermare una propria ideologia, che non esiste come espressione organica e strutturale della magistratura associata.

Guardando da un angolo prospettico di lunga durata, la pretesa del Governo che il giudice perda la dimensione della società in cui vive e dei cambiamenti, ossia rinunci ai propri “valori socio culturali”, è un inganno pericoloso perché non mira soltanto a fare del giudice un soggetto estraneo alla società, ma un’arma a sostegno di un’operazione politica per consolidare un nuovo stato di fatto in cui prevale l’egoismo razionale del più forte, che non consente che la propria volontà sia vincolata dalle leggi, o sia soggetta al controllo della giurisdizione, perché ciascuno è giudice di sé stesso; in altre parole un ritorno allo stato naturale in cui l’unica misura del diritto è l’utilità. Proprio come osserva Habermas (J. Habermas, Una storia della filosofia, II, La costellazione occidentale tra fede e sapere, 2025, p.541, in riferimento a Thomas Hobbes, Elementi filosofici del cittadino, a cura di Norberto Bobbio, UTET, 1948, p. 84).

La magistratura associata, che era stata soppressa nel 1925 dal fascismo, risorta nel 1945 ha subìto molti mutamenti, che hanno portato anche a scissioni. Ai limitati fini di queste considerazioni non si vogliono opporre orientamenti conservatori a orientamenti progressisti, governativi o antigovernativi di questo o di quel giudice. Si intende dire soltanto che l’autonomia e l’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri non deve essere manipolata da nessun governo e che i giudici non devono lasciarsi manipolare. Questo e solo questo deve essere il senso giusto dell’azione dell’ANM, a monte e prima della sua funzione “politico-sindacale”.

Da quale parte stare – La magistratura non è certo un limbo di anime innocenti e non battezzate, ma non si può pretendere di asservirla all’invenzione del colpevole quando si tratta di alcune categorie sociali e all’esclusione a priori di altre, in particolare di una classe politica che si autoassolve perché “mondata” dal voto.

La conclusione di queste considerazioni è che non ha senso schierarsi a favore o contro la magistratura associata, che come tale non è depositaria di alcun sistema di valori socio-culturali e tanto meno, senza cognizione di causa ma solo propagandisticamente, a favore o contro singoli giudici e pubblici ministeri accusati di mettersi di traverso addirittura all’esito del voto. Anche la magistratura e singoli magistrati non sono esenti da colpe per lo stato della giustizia e di un sistema che in alcune circostanze appare dedito a tutelarsi come corporazione di burocrati in toga e a difendersi come casta. Sennonché dall’altra parte c’è una classe politica, che ossessivamente si agita intorno a noi, giudicando con sicumera dagli scranni dei talk show a disposizione, con il consueto seguito di opinionisti “à la carte”.

La scelta di chi scrive è dalla parte dell’operaio che per difendere il posto di lavoro occupa l’autostrada, dell’insegnante che difende la propria libertà contro chi gli vuole imporre cosa e come insegnare o non insegnare, del giovane che manifesta per il diritto alla scuola pubblica decente e a un lavoro dignitosamente retribuito e che invece è abbandonato alla disoccupazione o a una paga indecente e finisce in mano alla criminalità organizzata quale unico presidio in grado di garantire in certe zone un ordine sociale, dalla parte dell’immigrato che non vuole essere deportato e privato del diritto a un proprio avvenire, della donna nella condizione di interrompere la gravidanza senza doversi sentire accusata di essere la mandante di un omicidio, dalla parte di chi sofferente oltre misura decide di porre fine alla propria vita; insomma dalla parte di chi è marginalizzato e subisce il tentativo violento di essere espulso se non accetta di essere omologato alla politica dominante.

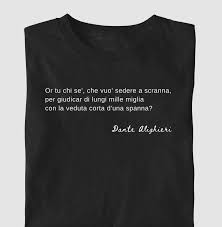

A proposito di chi, magistrato o politico, si pretende giudice, ci aiuta ancora Dante (Paradiso, XIX, 79-81). Il Poeta è tormentato per la sorte delle anime di coloro che, pur avendo condotto una vita senza colpe, “sanza peccato in vita o in sermoni”, non hanno avuto la possibilità di conoscere la rivelazione cristiana e ricevere il battesimo, gli “infedeli negativi” perché vissuti prima dell’Incarnazione e che solo per questo si vedono negate la grazia e la salvezza. Tra questi “infedeli negativi” si annoverano le anime degli umili e quelle degli spiriti magni, da Omero a Orazio, Antigone e Cesare, Socrate e Aristotele; tra le grandi anime vi sono anche quelle di grandi uomini venuti dopo, musulmani, Avicenna, Averroè, il Saladino. Dante subisce il perentorio rimprovero dell’Aquila, personaggio collettivo che rappresenta tutti gli spiriti luminosi e che si sostituisce in questo canto a Beatrice: “Or chi tu se’ che vuò sedere a scranna, – per giudicar di lungi mille miglia – con la veduta corta d’una spanna?”

Dante parlava della giustizia divina che non spetta alla ragione umana giudicare. E’ il canto in cui si esprime la posizione più ortodossa del Poeta, “nulla salus extra ecclesiam”. Ma le sue parole sono universali, oltre il tempo. La severa risposta dell’Aquila, dovrebbe essere sempre davanti a tutti quelli, governanti, politici, magistrati, sacerdoti, che abusando del privilegio di “sedere a scranna”, giudicano e condannano la vita degli altri, anche di quelli partiti da mille miglia, “con la veduta corta di una spanna” e ostacolano, ora e su questa terra, la fatica della giustizia, soprattutto contro i deboli.

Scopri di più da laCostituzione.info

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.