di Andrea Guazzarotti

di Andrea Guazzarotti

Il Rearm Europe, poi ribattezzato «Readiness-2030» su spinta di Italia e Spagna, è il piano con cui la Commissione punta a mobilitare ben 800 miliardi di euro, attraverso due canali principali:

di Andrea Guazzarotti

di Andrea Guazzarotti

Il Rearm Europe, poi ribattezzato «Readiness-2030» su spinta di Italia e Spagna, è il piano con cui la Commissione punta a mobilitare ben 800 miliardi di euro, attraverso due canali principali:

di Andrea Guazzarotti[*]

di Andrea Guazzarotti[*]

L’anomalia tedesca è l’anomalia dell’UE: una Nazione cui era interdetto, dopo la disfatta del Terzo Reich, il perseguimento della propria prosperità attraverso la forza dello Stato, e che sceglieva, pertanto, di basare quella prosperità sull’economia e derubricare lo Stato a mero apparato servente.

di Glauco Nori

di Glauco Nori

La soluzione dei problemi sociali, che la politica si trova ad affrontare, resta condizionata dai principi, non sempre definibili come generali, che in quel momento sono seguiti dalla parte prevalente. Le proposte sono naturalmente diverse, spesso confliggenti; per valutarne la coerenza, che dovrebbe essere la prima qualità di ciascuna, andrebbe dimostrata la idoneità di quanto si propone a risolvere il problema che ci si affronta.

di Antonio D’Andrea

Occorre prendere atto, sia pur sconcertati e/o dispiaciuti, di certo non particolarmente sorpresi, di una crisi profonda delle relazioni in senso lato di natura geopolitica tra l’attuale Esecutivo statunitense appena insediato (e destinato a durare per i prossimi quattro anni) e segnatamente altri Governi di Stati europei alcuni dei quali arrivati al capolinea (si voterà in questa settimana in Germania e anche in Francia è oramai chiara la debolezza della maggioranza parlamentare che fa capo a Macron).

di Andrea Guazzarotti

di Andrea Guazzarotti

La candidata alla Presidenza della Commissione per il Partito popolare europeo, Ursula von der Leyen, è stata prima designata dal Consiglio europeo (capi di Stato o di governo), poi eletta dal Parlamento europeo (PE). La Presidente uscente, candidata del più grande gruppo politico al PE, è stata, dunque, riconfermata, dopo che il suo gruppo ha ottenuto una chiara maggioranza relativa, in crescita rispetto alle precedenti elezioni europee.

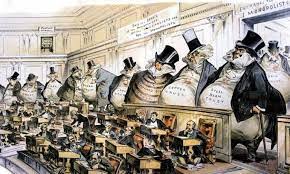

di Andrea Guazzarotti*

Il Parlamento europeo ha appena approvato il nuovo Patto di stabilità (e crescita?) destinato, dopo la sospensione del vecchio Patto durante la pandemia, a vincolare i futuri piani di bilancio degli Stati dell’UE. Dopo lunghe negoziazioni – e nonostante il mea culpa della Commissione sui guasti prodotti dal vecchio – il nuovo Patto riproduce la stessa logica ispirata all’austerity e alla diffidenza di Germania e ‘frugali’ per gli investimenti pubblici a debito.

Il traguardo finale della revisione del Patto di stabilità e crescita – agognata da più parti già da prima della pandemia – è quasi raggiunto, ma l’obiettivo rigorista di Germania e Frugali è procrastinato.

Le istituzioni e i governi dell’UE, come sonnambuli, stanno incamminandosi sul baratro degli ‘Stati Uniti d’Europa’. L’invocazione del superstato europeo è stata fatta di recente dall’eterno Mario Draghi e dal Parlamento europeo (Lanzalaco); contemporaneamente, Commissione e Consiglio europeo aprono all’adesione di Ucraina e Moldavia nell’UE, progettando di includere anche la Georgia. Le conseguenze geopolitiche di ammettere Paesi in guerra con (o parzialmente occupati dal)la Russia sono inaudite, ma tutto ciò sembra non spaventare troppo i sonnambuli.

Sui migranti, a quanto sembra, si comincia a proporre qualche cosa di concreto, mettendo temporaneamente da parte quelle che fino ad ora sono state polemiche politiche. Per questo sembra il caso di soffermarsi su qualche punto che finora sembra sia stato dato come scontato.

di Claudio Tani

« La maladie de l’Europe est de ne croire à rien et de prétendre tout savoir. Mais elle ne sait pas tout, il s’en faut, et, à juger par la révolte et espérance où nous sommes, elle croit à quelque chose : elle croit que l’extrême misère de l’homme, sur une limite mystérieuse, touche à son extrême grandeur. La foi, pour la majorité des Européens est perdue.» (Albert Camus, Réflexions sur la guillotine, in Réflexions sur la peine capitale, con Arthur Koestler, 1957, Calmann-Lévi, 1979, 166 ss.).

1. Razzismo, religione e politica – Douglass, cristiano ed ex schiavo liberato, sfidava il razzismo scientifico del suo tempo e contestava l’esclusione “ellenomaniacale” dell’Africa dalla narrazione occidentale sulla storia della civiltà. La sua appartenenza religiosa non lo rendeva cieco di fronte alla complicità del cristianesimo con la pratica della schiavitù: “Se dovessi mai tornare alla condizione di schiavo, la calamità più grande che potrebbe capitarmi, dopo questo, sarebbe di diventare schiavo di un padrone religioso. Perché, di tutti i padroni di schiavi che abbia mai incontrato, quelli religiosi sono i peggiori.“ (F. Douglass, 1855, My Bondage and My Freedom, cit. da P. Gilroy in The Black Atlantic, Ed. it. 2019, Meltemi, 152).

Con il voto determinante di popolari e conservatori, una maggioranza che prefigura scenari inediti in vista delle prossime elezioni europee, il Parlamento di Strasburgo ha approvato in prima lettura l’Act in Support of Ammunition Production (ASAP), una proposta di regolamento che mira alla conversione del complessivo sistema economico-industriale europeo alle prioritarie esigenze della guerra russo-ucraina (la base giuridica prescelta è l’art. 173 TFUE).

In Italia, ma già alle parlamentari francesi di pochi mesi fa, prosegue il calo della partecipazione al voto. I più penalizzati sono i partiti di centro-sinistra, specie il partito più di tutti e da più lungo tempo schierato a favore della tecnocrazia europea.

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy. Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy